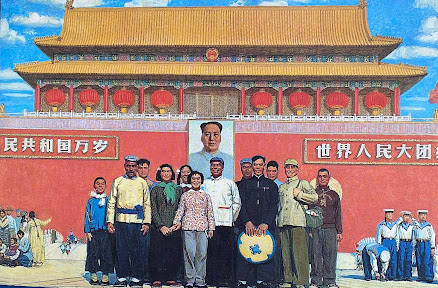

◎本文是為王舒柳女士所編著的《那個中國:旅華西方人眼中的毛澤東時代》所寫的序。這本書出版於2021年3月,台灣社會研究雜誌社【台社論壇34】。上圖為孫滋溪1964年作品。

在接到囑託希望我為書寫序而把書稿讀過一遍之後,一時竟不知如何下筆。這本書把場景拉回半個多世紀前的中國大陸,而那時正是我的青春成長年華,一下子讓我回到那尋夢的天真時光,重新勾起那時與大陸千絲萬縷的情懷與糾結。

跟著《那個中國》成長的歲月

上個世紀五○年代末期到七○年代中期,是中國大陸從「三面紅旗」到「文化大革命」,再到肅清「四人幫」的一段所謂「左傾路線」時期。此書作者尋訪了在這段時期來到中國大陸的西方人士,尤其是法國人,記錄了他們對親身經歷的追憶。這些人基於各種因緣來到中國,具有各色各樣的身分,從學生、教師、外交人員到商業人士;思想上從無特定政治意識的一般人,到對中華文化有興趣的,再到背負法國啟蒙傳統的左派和自許的毛派,所在都有。他們懷著對中國的不同認識、想像和期待來到,有些甚至幾近無知,而歷經過相互的誤解、摩擦或體諒之後,帶著對中國的不同感受和印象離開。

受訪者在訪談中說出很多具體而微的觀察與體驗,作者也從受訪者進入中國大陸的先後次序,一個接著一個由他們的經歷呈現大陸一次又一次的政治變化,前後連結得十分緊密。而我一篇接著一篇讀著,也一個場景接著一個場景地回想起我在台灣同一時期所經歷的政治的變動、認識的衝擊與心理的曲折。

中國大陸的這一段「左傾路線」時期正是我在台灣的成長歲月,從小學到大學,然後服完兵役、出國留學。在這一系列的訪談中,除了第一篇是追敘一位1912年就來到北京的法國醫生外,第一個受訪者是在1958年「三面紅旗」的高潮時,跟隨教法語的丈夫來到北京而順便學中文的女士,而那時正是我升上小二,開始接受國府反共教育的時候。

最後一個受訪者是個美國大學生,參加一個大學師生訪問團來到中國;他們在1976年1月從香港進入廣東,而那時我初到美國,才從台灣對對岸的資訊封鎖中脫出,飢渴地想知道它的一切。我就讀的那所大學有個「中國資訊中心」,收集各種中英文出版物,成了我貪得無饜的去處。然而那一年卻是中國大陸多事之秋:元月周恩來去世、四月清明節天安門事件、七月初朱德去世、七月底唐山大地震、九月毛澤東去世,最後是十月「四人幫」遭到逮捕。這些消息一件件傳來,預示著「左傾路線」的結束,而我心理毫無準備,一次次受到攪動。

青春期的「神州大陸」情懷

我的整個青春年華在當時嚴峻的冷戰局勢下,是處在兩岸分斷所帶來的隔絕之中,而這也是台灣的戰後新生代試圖突破大人們所設下的種種思想框架的時期。我們一方面接受嚴厲的反共教育,另一方面也想方設法從各種隙縫中偷窺到不一樣的東西。文革爆發的1966年正是我上高中那年,如果生長在大陸就可能屬於所謂的「老三屆」紅衛兵──那時鬧得最凶的年齡層。那時兩岸之間的阻隔有如「鐵幕」,然而文革所噴發並滿溢出來的,卻也為台灣的同齡人帶來不小的衝擊。

我們跟書中的受訪人物大致說來也是同時代人,都是戰後成長於當年的冷戰氛圍中,未能知道中國真正發生了什麼。那又是個西方左翼運動與反文化叛逆的盛行年代,而作為落後地區的台灣就只能努力學習西方、邊看邊模仿,因而有了時間差,類似的事件與流行總要隔個五年、十年,才會以在地的獨特方式在台灣重現。舉個知識圈的例子,在歐洲早已退流行的存在主義和邏輯實證論,竟還可以在一九六○年代的台灣成為知識青年的顯學,就如陳映真的小說〈唐倩的喜劇〉所描述的。這篇小說發表於1967年,反映了當時台灣知識界的思想狀況,而那時西方的青年反文化浪潮像嬉皮和花童已經洶湧而出,西方的左派和毛派思想也正蓄勢待發,隔一年在此影響下的學生就占領了巴黎大學。

全世界大半落後地區的知識分子都會像台灣那樣追逐著西方的尾巴,然而每個地方總有它特殊的問題,有它賦予新生代的特定歷史任務。在上個世紀六、七○年代的台灣,我們面臨的其實是與西方世界不同的問題。比如說當年台灣是位居全球冷戰中太平洋第一島鏈的關鍵位置,我們比起歐美更是被全面的冷戰思維、反共教育與信息管制所壟罩,對大陸的認識不只閉塞而且扭曲。

然而我們這一代人又是光復之後國府在台灣重建中華民族精神教育的第一代,「我們中國人」的這種自我認識有如呼吸空氣那般自然。國府的民族精神教育除了給了我們恢復「漢唐雄風」的超高志氣外,另一個同樣重要的是培養了「苦難中國」的情懷,這個苦難涵蓋整個近代史,上溯到鴉片戰爭的挫敗、八國聯軍的凌辱、八年抗戰的悲慘,最後當然是「共匪的暴政」了。

國府的所宣傳的「共匪暴政」並非抽象概念,而是從土改以來,包括土法煉鋼、饑荒、權力鬥爭,到文革動亂的十分具體的「罪行」。那時兩岸處在劍拔弩張、互相敵對的狀態,我們學到的中國歷史與地理是那個觸摸不到、既遙遠又接近的「神州大陸」。中國大陸對我們而言是個息息相關的親密敵人,而不像西方人士那樣同時有著地理上和心理上的距離。因此如何突破當時國府的反共宣傳、觀念定見與思想桎梏,去重新認識「我們的中國」,甚至更進一步地去重新形塑另一套世界觀,反倒成了吸引戰後新生代的誘惑與挑戰。

因此那時我們一方面有著中國人的身分自覺,而好奇於對岸發生的事情,另一方面卻沒能像此書受訪者那樣,能夠有親身進到大陸去體驗的機會。然而即便如此,還是存在著一些間接的、曲折的接觸與碰撞的空間,而且飽含台灣在地的特殊意涵,如今想來也是十分寶貴的視角。因此我就把這些台灣過去的經驗與認知提供給讀者作為參照,或許可以讓讀者對書中這些遙遠的西方人士的追憶與印象有多一個面向、深一個層次的理解。

無所不在的「親密敵人」

對神州大陸的這個觸摸不到的對立感與神祕感,從我們很小的時候就開始了。大約是我讀小一的一九五○年代末,春節過年時台南的中山公園會有很多遊戲攤位,其中有一個射擊遊戲的攤子特別吸引了我。這個攤子的射擊標靶竟是幾個醜化了的「匪酋」人像,還都標上名字,我認出了其中的朱、毛等幾個人名,因為到處可見「打倒朱毛匪幫」的標語。但是其中竟有一個未曾聽過的名叫藍蘋的女性,讓我十分納悶匪酋還有女的?女人也會是壞蛋?後來到了文革發生才知道此人是誰。

也是在念小一的1958年春天,學校有次舉行防空演習,就是當敵機來襲時,學生如何疏散躲避。我那時擔任小排長,除了負責在班上收取同一排課桌同學的考卷外,就是在放學時將這排同學整隊帶出校門解散回家。演習在上午舉行,我只聽到老師宣佈敵機來了,大家要疏散躲避。事出突然,我以為敵人真的來襲,就糊裡糊塗把這排同學整隊帶出學校解散回家。其中有幾個同學住得遠,還有大半時間可以玩耍,我就把他們帶回家玩彈珠,看漫畫書,以為這就是敵人來襲時小學生該做的事。而就在看漫畫書、玩彈珠的時候,我們竟也爭論起敵人是否真的打來了,因為我們也注意到街頭巷尾的大人們毫無動靜。記得幾個小鬼頭還為金門馬祖防禦堅強,敵人是否過得了那一關而爭辯。接著就是老師發現防空演習的結果是弄丟了一整排同學,趕忙派人四出到各家一一帶回學校,繼續上課。

兩岸的隔絕與對立在那幼年時刻就以如此方式銘刻於心。接著在1962年左右我讀小五、小六的國語課本上,卻出現了一篇令人困惑的課文。那篇課文以一個在那幾年饑荒時期逃出來的老婦人的口吻敘述,她控訴說家裡經常沒青菜吃,只能吃「餵豬的高麗菜」。我心想高麗菜一直是家裡餐桌上常吃的菜餚,在大陸竟是那麼賤?何況那些日子的反共宣傳是大陸同胞只能吃香蕉皮,甚至樹皮,居然還有高麗菜吃?

我後來的一位高中同學也曾在大陸經歷過那段困難時期,而在1961年他十二歲時跟著祖母,經由人蛇集團安排,兩人從老家福州一路輾轉經過香港來到台灣,投奔到在台南當公務員的父母家。他的這段際遇令我驚訝的是,原來以為密不通風的「鐵幕」居然還有可以買通的人蛇集團,能把他們安全送抵香港。大陸那幾年的饑荒以如此謎樣的方式傳到台灣,卻也透露出還存在著一個常態的日常生活,甚至還有人蛇集團的存在,就如本書的受訪者魯林提到,他在文革前的北京所經歷的日常──天橋藝人的紙牌魔術。

破四舊與全盤西化的隔海唱和

如此來到了我上高中的那年夏天,中國大陸發生了文化大革命。1966年文革爆發,當時我們一直聽到的宣傳就是大陸發生大動亂,紅衛兵胡作非為。紅衛兵的各種「惡行劣跡」紛紛傳到台灣,其中有一項是「破四舊」,即是「破除舊思想、舊文化、舊風俗、舊習慣」,特別引人注意,甚至在台灣知識青年心中引起共鳴。這是因為台灣的知識圈在稍早的一九六○年代初期發生過的一連串文化事件:首先是殷海光大力提倡自由主義與個人主義,他翻譯的海耶克《到奴役之路》(Friedrich Hayek, The Road to Serfdom)幾乎成了文藝知青的聖經;再來是李敖的反傳統論述,他的《傳統下的獨白》讓叛逆知青人手一冊;柏楊的「中國醬缸文化論」也風靡一時;最後是殷海光的弟子大聲鼓吹「全盤西化」,並引發了一場「中西文化論戰」。

為什麼會有發生這些事?一個重要背景是台灣在一九六○年代從國府遷台後嚴厲肅殺的氛圍中逐漸鬆綁,國府一方面扼殺了大陸來台的自由派的政治企圖,將雷震等人投入牢獄,另一方面卻開始放鬆思想與文化的管制。台灣於是出現了創作與出版的榮景,不僅冒出很多新的出版社大量出版新書與叢刊,更有很多大陸遷台的老出版社也將一九二、三○年代大陸時期的老書大批翻印出版,涵蓋了大陸那段時期的各種思潮與論戰。當然這些翻版老書都必須局限在反共的框架之內。如此新舊書籍有如雨後春筍,一套套文庫接連出版,對於那時台灣的戰後新生代真是一場思想的盛宴。

如此作為中國現代革命重要一環的五四新文化運動,不僅在出版物與思想上經由像人人文庫這類叢書在台灣重現,更重要的還藉由《文星雜誌》的一場「中西文化論戰」,讓當年的中國現代化路線之爭在台灣重演一遍,有若一場為台灣戰後新生代所辦的中國近代思想史的補課。這些東西我們不可能從學校學到,也不可能從家裡知道,因為我們的父兄輩成長於日據時期,對這段歷史完全陌生。李敖等人當時以全盤西化派的姿態及潑辣的文筆挑戰對手,真正的目標當然是國府的保守思想與政治體制,由此吸引了不少跟著他們搖旗吶喊的、反傳統、反教育體制的青年讀者。因此五四運動「左翼」的一面雖然沒能傳到台灣來,全盤西化的理念卻大為盛行。

於是當1966年文革「破四舊」的聲音傳來,就被台灣的叛逆知青連上了殷海光提倡的自由主義、李敖鼓吹的個體解放,以及他們的反傳統、全盤西化這套思想。那時國府為了對抗文革,還搞了一個有名無實的「中華文化復興運動」來對著幹,然而基本上只能淪為西化派進步青年嘲諷的對象。於是紅衛兵的破四舊,對於台灣反體制的叛逆青年,就有了隔海唱和的意味了。

也就在那幾年前後,台灣的文藝青年也流行起歐洲的存在主義與邏輯實證論。我記得高中時有位同學在校刊上寫了一篇〈薛西弗斯的神話〉來介紹存在主義作家卡繆(Albert Camus),大家都崇拜的不得了;北部學校的一個高中生在其校刊上寫了篇關於邏輯實證論之源起的文章,也引起同樣的振奮。

可以說台灣出版界在一九六○年代的榮景,讓戰後新生代有了機會去重新認識五四新文化運動的種種,同時也在引進的西方「新潮」思想中尋求資源。這些有其西方社會與政治背景的思潮雖然早已在西方退流行,然而來到台灣之後也有其在地的特殊應用。對我們而言是否理解這些思潮的「真諦」不是最重要,重要的是它們可以用來作為批判的思想武器,而批判的具體對象就是國府體制及其思想體系,包括那個「中華文化道統」;擴而言之還包括我們父兄輩所承載的日據思想遺留。然而在台灣當時的情境下,這些都只能是文藝青年在思想與言論層次上的活動,而表現出來的就只能是苦悶、迷失、無根、失落的吶喊,就如王尚義的《從異鄉人到失落的一代》在文青中風靡一時。

就在這時,一位黑龍江來的,名叫王朝天的紅衛兵,出現在我們眼前。相較於想像中的西方憂鬱文青卡繆,我們看到了一個有血有肉、活蹦亂跳、貨真價實的大陸造反青年。

來了一個天不怕地不怕的紅衛兵

我上高中的時候正是大陸鬧文革的高峰。那時有幾個紅衛兵逃到台灣,他們的形象讓我們十分震撼。其中一位紅衛兵就是王朝天,他先在1966年底逃到香港,而在1967年初被接到台灣來,以「反共義士」的身分到處演講,也來到我們學校台南一中。王朝天那天的演講內容不出國府宣傳太多,以致我都忘了他講了什麼,他所帶來的驚奇卻是那種大剌剌的姿態,以及口沫橫飛的便給口才,總之他在我們心中留下了一個天不怕地不怕、睥睨一切的深刻印象。同學都覺得:「哇,同樣是高中生,王朝天怎麼這麼厲害?他的思想這麼有深度,口才這麼好,行為這麼大範,行動這麼果敢,還居然是游泳過來的。」

為什麼紅衛兵王朝天會給台灣高中生留下如此震撼的形象?這需要回頭去考察一下當年我們中學生的處境和認識。首先這些「睥睨神態」、這些「便給口才」都是相對於台灣的戰後新生代而言的。直到那時我們被教養的人格基本上是謹小慎微;我們接受日本教育的長輩又是失語的一代,以致讓我們言語囁嚅;大部分的同學只是一心一意準備著大學聯考,心無旁騖。而且我們從小接受到的反共教育已經僵化,對於大陸同胞的模樣,除了那幾個開飛機投奔過來的「匪幹」級飛行員外,在新聞媒體上看到的就只能是災胞和難民的形象。因此同是高中生的王朝天的「睥睨神態」與「便給口才」,對我們的衝擊就特別大,打破了我們的「大陸苦難同胞」的刻版成見。

有了對大陸同胞的新的形象,接著就是對國府反共宣傳的質疑。大陸同胞在「共匪暴政」之下,不是都不敢說話嗎?怎麼這個紅衛兵這麼會說話?是天生的嗎?還是「共匪」訓練的?「共匪」居然會訓練年輕學生的說話能力,還倒過來反抗他們?這些疑問在那時是找不到答案的,只能沉澱在心底。

陽剛與陰柔、老練與幼稚的對比

王朝天對我們展示的諸多陽剛氣質之中,有一項是屬於語言本身的。如今台灣人的國語會被北方人認為是綿軟的,當時王朝天在操場司令台上口沫橫飛的就是北方人較為陽剛的口音。國語的這種口音差異,其實幾年前就從收音機傳過來了。電晶體收音機在一九六○年代初開始在台灣大量生產上市,進到不少家庭中。上了初中我因好奇就曾用家裡新買的電唱收音機組,偷偷收聽大陸廣播,大陸電台的電波很強,很快就能接上,傳來的就是比台灣的播音員陽剛許多的聲音,甚至他們的閩南語廣播也說得鏗鏘有力。

父親在他新買的電唱收音機組放上新買的唱片《意難忘》,響起流行歌星美黛溫柔的歌聲;而我一不小心就撥到大陸頻道,傳來的卻是高亢昂揚的歌聲。在王朝天來到我們學校演講的同時,我在收音機上聽到的就是「大海航行靠舵手,萬物生長靠太陽」這類文革歌曲,那是個充滿戰鬥氣息的陽剛之聲。我心想怎麼跟平常聽的唱的,不論是街頭巷尾靡靡之音的流行歌,還是學校裡教的愛國勵志歌曲,有那麼不同?那天紅衛兵王朝天高高站在司令台上,親身帶來了這種陽剛之聲。

在我就讀大學的最後一年,又有一個紅衛兵帶來了另一番令人驚奇的大陸風景。1972年台灣出版了一本以凌耿為筆名寫的回憶文革的書《天讎》,轟動一時。作者當時就讀台大電機系,叫郭坤仁,來自廈門,高中時也是文革老三屆,1968年與他哥哥一起,兄弟倆從廈門游到金門。他們比較低調,沒有像王朝天那樣到處演講。郭坤仁很快決定自己的出路,1970年默默來到台大就讀,卻在1972年底出版了《天讎》這本書。我想或許是因為台大校園在那兩年剛剛歷經了保釣運動和校園民主的抗爭熱潮,讓他心有戚戚焉,也想說出他在對岸的青春故事。

他文筆很好,描寫文革的慘烈不在話下,但對聽慣了國府反共論述的台灣青年而言,更大的驚奇還是來自這本書所寫的廈門人的日常。他在書上寫到文革之前在廈門的日子,他們家有鋼琴可以彈,還有牛奶可以喝。這對我們可是個大驚奇,大陸不是民不聊生嗎?不提香蕉皮了,怎麼還有牛奶可以喝?還有鋼琴呢!當時在台灣,鋼琴可是殷實之家才能擁有的。郭坤仁對他家鄉日常的描寫帶給我大學畢業前的另一個驚奇。

1973年春天學生社團邀他演講,講堂擠滿了人,他正如期待也是能言善道,然而大家想多聽到一些文革內幕,他卻只是輕描淡寫,敷衍兩句,最後掏出他游泳到金門時穿的泳褲來展示,就草草結束了,讓我們大失所望。顯然他接到了校方甚至當局的警告,但又不便取消演講。雖然如此,他那種歷經風霜、成熟老練的氣質也真是讓台下少不更事的我們自慚形「幼」了。

開向西方的透氣窗

其實從1967年王朝天的震撼到1973年郭坤仁的驚奇的這段時間,我們也歷經了不少思想上的衝擊。台灣在一九六○年代自由派的全盤西化論之後,首先是西方的青年反文化浪潮像嬉皮與花童、反越戰與民權運動,以及各色各樣反體制的學生運動的思潮與信息,漸漸傳入台灣的知識文化圈。接著是1970年底開始的保釣運動,以及由此帶來學生參與社會的熱潮。最後1972年春天美國總統尼克森訪問大陸,更是帶來了國府的統治危機,也引發青年學生開始尋求另類出路的動力。其中左翼和台獨的思想同時開始在學生中醞釀,對世局與中國大陸有了更大的好奇。

這時國府對思想的管制依舊嚴密,卻在外文圖書上留了窗口,外文書店於是成了我們搜尋另類真相的地方,尋找的主要是英文書。我們曾在台大對面專賣英文書的現代書店買到一本英國的企鵝文庫,是有關當年法國學生運動領袖丹尼.科恩-班迪特(Daniel Cohn-Bendit)的書,講述巴黎1968年五月風暴的造反理念,我們大受刺激。我們也讀到法國左翼將三個M字頭名字連起來:「Marx, Marcuse & Mao」,驚奇於毛澤東竟名列其中。我想當年我們對法國五月風暴的想像與憧憬,大概就像當時的法國左翼青年對大陸文革的想像與憧憬。

我們在這幾家外文書店挖到很多寶,像講述古巴革命英雄切.格瓦拉(Che Guevara)的書、法蘭茲.法農(Frantz Fanon)的《大地上的受苦者》(The Wretched of the Earth)、史華慈(Benjamin I. Schwartz)的《中國共產主義與毛澤東的崛起》(Chinese Communism and the Rise of Mao)、周策縱的《五四運動史》(The May Fourth Movement)等,還找到法蘭茲.舒曼(Franz Schurmann)與夏偉(Orville Schell)合編的《中國讀本》(The China Reader [Imperial China, Republican China & Communist China三冊])。這些西方漢學界的書雖非左派觀點,但也呈現了一個非國府觀點的中國近代史,真是令人大開眼界,成了我企圖重新理解那段歷史的入門,設法從中拼湊一套新的歷史觀。史華慈與周策縱等書裡的人名完全是威妥瑪式拉丁拼音,我必須研究其發音規則,一個個找出對應的中文人名,費了好大功夫,也同時認識了很多五四時期和中共早期的歷史人物。

越戰啟示錄

有關越戰的消息,我們從中文報紙只能略知一二,而英文圖書則為我們開了另一扇窗。在這之前,我們受到的反共教育以及自由主義思潮的影響,認為美國參與越南戰爭當然是一場聖戰。因此當我們所崇拜的自由主義者、九五高齡的英國大哲羅素(Bertrand Russell, 1872-1970)在瑞典擺出擂台,公開審判「戰犯」美國總統詹森的時候,我茫然不解,以為他必然是老朽昏聵。然而隨著西方反越戰與反體制的思潮逐漸傳入,以及我們從英文圖書中讀到的信息,對越戰遂有了不同的認識。

比如我在圖文並茂的英文雜誌《生活》(Life)上讀到「美萊村屠殺事件」(My Lai Massacre)的報導,一排美軍在搜尋越共游擊隊不著而倍感挫折與惱怒的情況下,排長下令放火燒掉有窩藏越共之嫌的一個南越小農村──美萊村,又由於青壯男人都已逃之夭夭,他竟然下令將留下來的一百多位老弱婦孺全數殺光(有說是更多的);那些驚悚的現場照片,令人慘不忍睹。我也得知美軍B52轟炸機對越南農村的地毯式轟炸,投下大量燃燒彈,燒掉農舍,驅走村民。其中一位十歲左右赤身露體、嚴重燒傷的越南女孩,驚惶萬狀奔離著火村舍的照片,讓人以為那是人間地獄。

我們又讀到美軍在叢林地帶投下了大量橘紅藥劑(Agent Orange)的報導,圖片呈現出一片濃綠的越南森林,上面有幾架低空掠過的美國空軍戰機,在它們身後飄下了鮮豔的橘紅色濃煙遍灑在森林上,橘紅與濃綠十分美麗地搭配著。但是這些漂亮的橘紅煙霧卻是含有世紀劇毒戴奧辛的落葉劑,目的是讓整片綠色森林枯焦落葉,以便讓越共無處藏身;這種劇毒落葉劑的遺留直到越戰結束後幾十年的今天還在繼續毒害人間。美國政府為了摧毀越共在農村的基礎,在南北越南投下的炸彈總量竟然超過了第二次世界大戰的總投彈量,幾乎將越南農村炸成焦土,而其對環境的汙染至今遺禍無窮。

我們原本受到羅素與殷海光的個人主義與自由主義的深刻影響,原本抱著單純的理想,卻看到美軍這些令人瞠目結舌的作為,不禁要問作為全世界自由民主的領導者、繁榮昌盛的美國,本應該要去保衛可憐的越南人民,使之免於「共產暴政」,怎麼會是在進行一種沒有人性的焦土政策?在我們原本單純的思想中,越南人民理所當然要反抗「共產暴政」,但美國軍隊怎麼可以不分青紅皂白一概殺害,只為了要消滅共產黨?

越戰帶來的困惑接二連三,為什麼美國中央情報局CIA要指使越南軍方發動政變,殺掉文人總統吳廷琰?為什麼隨後的南越軍人政權一再更換?為什麼南越佛教徒那麼激烈地反抗南越政權?為什麼南越農村都變成了越共的溫床,讓美軍寸步難行,以致要採取那麼殘暴的肅清手段?而美國政府應該是去當越南人的解放者,為什麼變成了他們的終結者?

於是我們繼續追問,美國自由民主的理想哪裡去了?難道那只是用來騙人的東西?我們又退一步想,美國應該還是在保衛自由民主的,但是他們只保衛美國的自由民主,或者說只保衛西方國家的自由民主,而不管亞洲這些落後國家的自由民主?因此美國政府可能為了要達到保衛美國的自由民主這個目的,可以在落後國家不擇手段地肅清共產黨,甚至扶持腐敗顢頇壓迫人民的政權?我們試圖犬儒地、馬基亞維利式地幫他們尋找理由,然而卻與我們年輕的理想性格完全扞格不入,而且保釣運動才剛揭發美國政府在釣魚台事件上所扮演的國際強權角色,以及國家之間的不平等關係。從對越戰的質疑開始,帶出了更多的謎題與難題。

可以說原來學到的自由、民主、反共等概念一時全用不上了,只能悲嘆越南人民的苦難,並進而將這個「苦難越南」的悲情回溯到原來「苦難中國」的情懷。越戰所呈現的美國這個國家的特質,確實是當時西方知識青年尋找左翼出路的一個歷史關鍵事件,本書的一些受訪者在其青春年華時,應該就是在這樣的認識背景下參與到五月風暴的。我們在台灣更是因為心底有著「苦難中國」的情懷,開始打破美國的迷思,而被左翼出路所吸引。中國的近代史從鴉片戰爭直到慘烈的文革也就在這個脈絡下從西方左翼的觀點被重新理解。

雖然所有這些對中國、對世界的重新認識,只能透過西方的語言、視角與思維模式來進行,這些外來刺激還是幫助我們擺脫了原來僵化閉塞的思維模式,帶來了思想的解放,並企圖有所發聲。然而我們僅僅在校園內的隻言片語隨即遭來以批判民族主義為名的圍剿,即是發生在1972年底台大校園刊物上的所謂「民族主義論戰」。那是一場自由派、台獨派與國民黨的學生聯合起來對保釣派師生,以扣「紅帽子」的方式進行的攻擊,並在1973年春天引來當局的整肅行動,即「台大哲學系事件」。於是這麼一個對中國大陸的重新理解與世界觀的重組的思想火苗,就在台大被輕易撲滅了。

孤島上再次遇見紅衛兵

1973年夏天我在滿腹挫折感的落寞中大學畢業,入伍接受預備軍官訓練。1974年春天結訓時抽籤決定分發的部隊,竟然抽到綠島指揮部這麼一個奇怪的單位。綠島在台灣東南邊的太平洋上,原名火燒島,土地貧瘠,沒什麼樹木,夏季酷熱,冬季則北風呼嘯。一九五○年代當局曾經在這裡建了一個關押政治犯的集中營。我被分發到綠島服役時,這裡除了政治犯外也關押重型竊盜犯和重大刑事犯,分成三個監管單位。我服役的那個單位除了負責全島警備,以及少數政治犯的監管外,主要關押重型竊盜犯,就在原來集中營的營區。

我在1974年春天從台東的漁港坐著小船來到這裡報到,過了不久竟然在營區又碰到了紅衛兵王朝天。王朝天既不是竊盜犯或刑事犯,也不是政治犯,為什麼會出現在這裡?他名義上是屬於我們的一個大隊部,但未被分派任務,整天無所事事。然後我又得知,他只能待在綠島,不能回台灣去,等於是被軟禁在太平洋上的小孤島了。後來我才知道,這位黑龍江紅衛兵在1967年來到台灣之後,大概只風光了半年,然後就跟有關單位起了衝突,互相受不了對方,當局就把他送來綠島軟禁起來。他住在營區一個大隊部的營房裡,雖然不是囚犯,吃住標準跟我們軍官一樣,應該還有薪水可領,但就只能在島上活動,不能回台灣去。大隊長也不敢指派他任何工作,還必須派人監視他。

他於是只能在綠島過著每天的日子,遂跟鄉民混得很熟。他天天穿著白運動衫、白短褲和白球鞋,打球,跑步,把自己晒得像黑炭一樣,體魄也鍛鍊得很健壯。我經常在那少有人煙的綠島唯一公路上,碰到這麼一個黑白相間的慢跑身影。我猜想他是不是要重施故技,游泳逃出這惡魔島,然而這是不可能的,因為綠島和台灣之間有個強大的洋流──黑潮,從菲律賓東邊海域北上經過台灣,再流向琉球、日本。如果他跳下海去,就會被黑潮帶往琉球和日本的方向去,不會漂流到台灣。這也是當局會把重刑監獄設在這裡的一個原因。那時指揮部派了兩個同期預備軍官來看管他,然而台灣的預官怎會是他的對手,整天窮緊張,反而被他耍得團團轉。這是我與這位黑龍江北大荒出身的紅衛兵王朝天,七年之後的再次遭遇,卻很荒謬的是在這個西太平洋的熱帶荒島上。而他依舊展現出天不怕地不怕的紅衛兵造反精神。

1975年春天老蔣去世,當局大赦天下,卻沒有放走王朝天。他繼續被軟禁在綠島,直到1986年才離開。比起廈門紅衛兵郭坤仁,王朝天可說命運乖舛。而郭坤仁也不是沒碰到麻煩,他在台大畢業後想出國,當局不讓他出去。他後來娶了台灣女子、生子、買房子,落地生根之後才被允許出國,有了另一番發展。而王朝天後來在台灣解嚴之後,一而再地對國府當局提起訴訟,屢挫屢起,倒是充滿薛西弗斯的精神。

兩個紅衛兵王朝天和郭坤仁讓人感到如此不同的個性,一個衝撞,一個練達。他們演講或書寫的內容,關於文革的慘烈基本上都沒太超出原來國府的反共宣傳,讓人印象不深,反而是他們的氣質與行為處事讓人難忘,這是有血有肉的同齡大陸青年活生生地出現在我們面前,所帶來的震撼與驚奇。他們不是可憐兮兮的災胞難民,而是生龍活虎的人間鬥士。

舊金山書店牆上的熟悉容顏

我在1975年夏末退伍出國,告別綠島,告別台灣,也告別只能透過外文圖書與個別紅衛兵管窺對岸的日子。這時被剝奪中國代表權的國府開始遭到台灣在地政治勢力的挑戰,而對岸的文革也已到了尾聲。來到美國,在赴留學目的地的途中,我路過舊金山這個華人聚居之城,探訪朋友,卻發現遠從太平洋彼岸傳來的文革氣息在此依舊濃烈。當時剛到美國的台灣留學生有不少急著要做的事,其中之一就是讀台灣的禁書,主要就是大陸和香港兩地出版的圖書。於是我到舊金山後就迫不及待地找到那裡一家廣東老華僑開的「新華書店」。

新華書店擺滿台灣看不到的各種中文書刊,令人目不暇給。然而最令我驚奇的卻是高掛在牆上的一系列文革大海報,這些畫的內容不外是高大的英雄,工人、農民、解放軍等,男女都有。我第一次見識到這種英挺威武、超乎塵世的大陸革命圖畫,卻不特別感到驚奇。真正抓住我的是這些畫中人物的長相與身材,他們跟過去我在台灣熟悉的畫中人物真是不一樣。不一樣之處並不在於他們的英雄氣概或革命精神這類東西,而在於這些人物讓你一看就知道是所謂的黃種人,他們的眉宇、眼睛、顴骨、鼻樑、嘴唇等五官,以及整個四肢身材比例,給你一種家族同鄉人物的熟悉感。我會這樣覺得,是因為在台灣看到的大半漫畫或電影招貼看板,每個主角人物都有著某種西方人輪廓的痕跡,眼睛變大,鼻樑變高,雙腿拉長,那種白人容顏和形體的殘影,你不會覺得他們是自己周遭的人,而是高出一等的。當時台灣的漫畫或電影招貼的人物造型受到日本很大的影響,而日本的漫畫人物造型不論男女,還蠻反映出對西方白人長相與身材的迷戀。

記得小時候看過一部電影,不知是日本還是好萊塢拍的,演的是日本與西方初次遭遇的故事,內容細節不復記得,只記得其中一幕。一位西方來的使者帶著禮物來晉見日本天皇(或是某個藩主),天皇正坐蓆上,遠遠看到這位站著的西方使者。西方使者首先獻上一把精緻的靠背椅,天皇嘗試坐上這把高椅,卻兩腳懸空,就企圖把小腿往後夾住椅座如同跪姿,令人發噱。西方使者接著獻上一支單筒望遠鏡,天皇拿起望遠鏡試著看清這位站的老遠的西方使者。然後在圓圓的鏡頭裡突然出現一個深眼高鼻、滿臉鬍髭、輪廓嶙峋的大猴臉,把他嚇了一跳,差點掉下椅子。西方白人的長相在十九世紀中葉讓日本人驚嚇過,曾幾何時如今卻令他們如此迷戀。

帶著這個迷戀留在台灣的遺緒,我來到舊金山看到了文革宣傳海報上的人物造型。雖然他們也是從大眾裡面提煉出來的理想型,五官身材的原型卻奇妙地讓我覺得熟悉,讓我感到那是在一種很不一樣的環境中產生出來的自我認識。這些令人耳目一新的大陸人物圖像傳遞給我的感性意象,超越了我在台灣從英文圖書得到的理性認知。

登陸北美洲的紅衛兵

我來到美國的隔年1976年,在美國中西部留學地的底特律城又碰到了一個紅衛兵,是個女的,而且竟是個如假包換的「洋鬼子」。我碰到的是Carma Hinton,如今中文名字是卡瑪,那時叫韓倞。她父親就是有名的美國作家韓丁(William Hinton),1948年來到中國之後就沒離開的史克(Bertha Sneck)是她的母親,寒春(Joan Hinton)和陽早(Erwin Engst)是她的姑媽和姑丈,陽和平(Fred Engst)是她的表弟;這傳奇的一家子美國人都參與到當代中國的歷史裡。

韓倞生於1949年,在北京長大,正是文革老三屆。在中國大陸多事之秋的1976年她已經來到美國上學了,也被邀請到各地華人社群演講文革與她參加北京紅衛兵的故事。為什麼會有這種場合?當時在北美洲被保釣運動與統一運動影響的台灣與港澳留學生,來到1976年對文革還是充滿著理想,所以特別喜歡有人來跟他們講這些東西。那天她來到底特律演講,聽眾反應極為熱烈,一個「洋鬼子」居然講的一口很溜的北京話,而且還當過紅衛兵,大家共同感受到國際主義的情懷。對我這個剛從閉塞的台灣出來不久的,這一家子美國人的生平與作為又是另一個驚奇,中國的問題顯然不只是一個國家的事情。韓倞後來拍攝了多部深入探索中國當代事件的紀錄片,包括《天安門》、《早上八九點鐘的太陽》等。

1976年韓倞來到底特律城演講的時候,算是旅美華人文革熱的最高潮了。同一年毛澤東去世,四人幫垮台,接著鄧小平復出,兩年後就啟動了「改革開放」的大工程。自我來到美國的短短幾年內,中國的變化一件接著一件,從「左傾路線」最高潮的文革轉到開放市場的大改革。文革的光芒在北美華人圈逐漸黯淡,在一九八○年代之後,基本上成了一個負面的東西,然而這條革命路線的光芒看似已經熄滅,卻還有些餘燼偶爾會閃爍一下。

一九八○年代初,那個時候從中國大陸來到美國的人漸漸多了起來,或來留學或是依親。我一個朋友在中餐館打工當侍者,那裡有個跟她一道打工的大陸女青年。通常要在前台當侍者的人必須說英語,這個大陸女青年剛來不久,英語不好,只能在廚房打雜。那家餐館的老闆是香港來的,經營得不好。有一天他們幾個打工仔聚在一起聊天時談起餐館的問題,這位大陸女青年就提議大家開個會,討論怎麼改善餐廳的經營。這個建議馬上遭到港台來的打工仔嘲笑,大家心想「你算老幾?只不過是個打工妹,這裡有你發言的分嗎?」在自由世界長大的港台青年,會對這位大陸女青年的提議有著揶揄的反應是很自然的:經營餐館是老闆的事,不是員工可以插嘴的,這個大陸女青年不守分寸,一定是中了文革的毒太深了。我從朋友那邊聽到這件事,覺得好玩,也聞到了一絲文革的餘燼。然而即使只是餘燼的幾點閃爍,這條慘烈的路線在中國漫長的大歷史裡,卻足以再次讓我困惑不已。

世紀末的老紅衛兵

如此來到二十世紀末,我已回到台灣十多年了。世界局勢在歷經中國大陸的改革開放與六四動亂,以及蘇東集團的突然崩潰之後,整個二十世紀對資本主義體制提出左翼另類路線的實驗基本結束,而來到由雷根和柴契爾帶動的新自由主義當道之時。在世紀末的1999年,友人送了我一本文革回憶錄《形形色色的造反》,是一位老三屆紅衛兵徐友漁寫的。經歷了整個革命時代及其隨後的變化,他已是知名的自由派知識分子,然而筆下關切所在還是讓我心有戚戚焉。他所描述的細節填補了不少我對文革的粗疏認識,我讀得興味盎然。

不久徐友漁本人來台訪問,友人請他吃飯,找我作陪。席間大家一起回憶三十多年前海峽兩岸對峙時的文革往事,也天南地北談起中國與世界。然後不知怎地談起了越戰,他突然就說當年西方世界的反越戰是錯的,反戰分子都是壞蛋的幫兇、邪惡的共謀。我聽了大吃一驚,彷彿被刺痛了某根神經,馬上跟他爭辯起來,當場差點翻臉。

越南戰爭正如前面提到的,是一九六○、七○年代與文革並行的世界大事,紅衛兵運動與反越戰運動被認為是當時全球青年造反風潮中,東西方的兩大執杖明火,也促成西方毛派的產生。西方的反越戰運動曾經給我很大的啟蒙,一直有著神聖光環;而今天居然有個老紅衛兵來跟我說我們這些人都是惡魔的幫兇,以致讓我克制不住地跳了起來。

就像當年反越戰與反體制的巴黎青年,從同情文革中國轉而對之失望怨懟那樣,當年的紅衛兵會從反美帝侵略越南轉而支持這場反共戰爭,或許有著類似的心理機制。這麼一種從「激進」到「反共」的心理轉變,我雖早有所聞,如今卻由眼前的這個老紅衛兵帶著滿腹的怨恨傾洩而出。然而這在激怒了我之外,卻也是個當頭棒喝,頓然自覺到自己的一廂情願。我後來想,徐友漁在改革開放後的八○年代突然接觸到洶湧而入的西方思潮,就像我們在六○年代的情況;他從激進左傾轉向反共,而我則從反共走向同情左翼,我們兩人似乎是在同一個循環圈上對望著,卻都用著同一套西方啟蒙話語。

進入二十一世紀後,世界局勢繼續翻轉,先是2001年的九一一恐怖攻擊並引來美軍入侵阿富汗推翻神學士政權,接著2003年美軍入侵伊拉克推翻薩達姆政權,2008年美國放任的金融操作引發了全球金融危機。然後2010年突尼西亞發生的「阿拉伯之春」波及整個阿拉伯世界,包括2011年的利比亞政變與至今未了的敘利亞內戰,並引發了湧入歐洲的難民潮。接下幾年是穆斯林聖戰士及衍生組織發起的一連串歐洲城市的恐怖攻擊,以及伊斯蘭國(Islamic State)的暴起暴落。直到2018年開始的中美貿易戰,以及今天蔓延全球的新冠肺炎瘟疫,所引發的全球政治經濟秩序的動盪,變動的輪子似乎未能停歇。面對這些變動,我已經難以用五十年前就學會的一套西方啟蒙話語來理解了,如此更加深我對這整套話語有效性的疑惑,只是不知如何擺脫,如何重建。

對我而言,從小時候的民族精神教育,到一九六○年代的自由思潮,再到保釣運動開啟的左翼理想,這些台灣戰後新生代所曾學會的思想武器,如今確實難以用來掌握中國與世界的現實了。這三大思想框架──民族主義、自由主義與社會主義──正是西方現代啟蒙運動幾百年來的三大思想支柱,從十九世紀末以來就影響著中國好幾代知識分子的自我認識。然而我們可以看出這些不是從中國自身社會產生的思想理念(甚至已僵化成意識形態),不論互相如何爭論,都在共同製造對歷史以及當代中國的刻板思維,甚至在日常感覺層次上形成對中國的各種偏見與成見;當然這裡也包含台灣人的自我認識與感覺。我們有能力超克這些,而來重看這個中國嗎?

我們有能力超克嗎?

中國大陸在上個世紀的這段「左傾路線」時期,同時也是西方以1968年巴黎五月風暴為中心點的所謂「六○年代」,距今已是五、六十年前遙遠的事了。此書作者王舒柳女士作為那段歷史的下一世代人,遠在歐洲尋訪那些即將凋零的時代親歷者,從那些人的域外視角去重新拼貼當時的「那個中國」。這或許是來自作者企圖超越她的上一代人的歷史包袱與思想框限,去重新認識自己國家的強大動機。

這些年來我一直在感嘆,當時台灣雖然處在全球冷戰與兩岸對峙的格局,以及極為嚴峻的戒嚴體制中,年輕的我們擺脫思想窠臼的企圖心卻極為旺盛,一直努力尋找縫隙去認識對岸、認識世界,即使只能見其一斑。雖然那個年代的大半青年學生總是不自覺地接受國府的制式教條,但是只要能突破這麼一種思想的桎梏,心靈就變得十分自由,可以較無禁忌地去想像各種可能,而不會將中國與世界定型化。如今兩岸物理阻隔不復存在,戒嚴體制已解除了三十多年,我們也有了法律上的「言論自由」。但是在台灣還是有很多人未能卸除自戒嚴時期就被加諸的心靈枷鎖,思想不能解放,並且在全球新自由主義強勢主導的三十年來,更加的自我滿足,以為原來慣用的一套詞彙、情緒與知覺就足以掌握全部的真理而高枕無憂,認定「中國就是那麼回事了」。讓人感到台灣在經過一連串「民主化」的過程後,又回到了戒嚴時期的自我封閉狀態,似乎應驗了一位西哲所說「歷史總會重複,第一次是悲劇,第二次則是鬧劇」。

我們都活在歷史情境中,不容易超越時代所形塑的一套綁在一起的詞彙、知覺與情緒。我這個序言從六十多年前童年時代的兩岸認識談起,拉拉雜雜一路寫到新世紀的景況,不知節制地超過一個序言所應鋪陳的。然而說了這麼多台灣經驗,主要還是期望讀者能夠由此來對比書上所呈現的西方經驗,或許有助於擺脫觀念的羈絆,突破心靈的隔閡,以更深一個層次、更多一個面向,來重看阻隔中的兩地人的互動與摩擦,而能對兩岸的和解有所幫助。